1. 誘蟲部分

- 誘蟲燈:

- 這是蟲情監測系統中常見的誘蟲設備。它利用昆蟲的趨光性來吸引昆蟲。誘蟲燈通常采用特定波長的光源,如紫外線燈(UV - A,波長320 - 400nm)或黑光燈(波長365nm左右)。這些波長的光在昆蟲的視覺光譜范圍內,對昆蟲有很強的吸引力。例如,蛾類昆蟲對紫外線光尤其敏感,誘蟲燈能夠在較大范圍內將它們吸引過來。部分誘蟲燈還可以調節光源的強度和閃爍頻率,以適應不同種類和活動習性的昆蟲。

- 性誘劑誘捕器:

- 利用昆蟲的性信息素進行誘捕。性信息素是昆蟲在求偶過程中釋放的化學信號。通過人工合成與目標昆蟲雌性性信息素相同的化學物質,將其放置在誘捕器中,能夠吸引同種雄性昆蟲。例如,針對棉鈴蟲,使用人工合成的棉鈴蟲性信息素,可以精準地吸引棉鈴蟲雄性個體,從而實現對棉鈴蟲種群性別比例和數量的監測。不同昆蟲的性誘劑不同,誘捕器的設計也會根據昆蟲的飛行特性和行為習慣有所差異,有的是干式誘捕器,有的是濕式誘捕器。

- 食物誘捕器:

- 根據昆蟲的食性,利用食物誘餌來誘捕昆蟲。例如,對于果蠅,可以使用糖醋液(糖、醋、酒和水的混合液)作為誘餌。將糖醋液放置在特定的誘捕容器中,果蠅會被糖醋液的氣味吸引,飛入容器后被捕獲。這種方法適用于監測具有特定食物偏好的昆蟲,尤其對于一些果蠅科、實蠅科的昆蟲效果顯著。誘捕容器的設計通常會考慮昆蟲的進入便利性和難以逃脫性。

2. 捕蟲部分

- 撞擊式捕蟲裝置:

- 當昆蟲被光源吸引飛向誘蟲燈時,在燈的周圍通常會設置撞擊屏。撞擊屏一般是透明的玻璃或塑料材質,昆蟲在高速飛向光源的過程中會撞擊到撞擊屏,由于撞擊產生的沖擊力和失去平衡,昆蟲會掉落。在撞擊屏下方設置漏斗狀的收集裝置,昆蟲掉入漏斗后會順著通道進入到儲存容器中,等待后續的處理和觀察。這種裝置對于飛行速度較快、體型較大的昆蟲捕獲效果較好。

- 粘捕式捕蟲裝置:

- 利用粘性材料來捕獲昆蟲。在一些誘捕器中,會在誘蟲表面(如黃色粘板)涂上一層粘性物質,如膠水。當昆蟲被誘引到粘板附近時,接觸到粘性表面就會被粘住。這種方法適用于監測小型昆蟲,如蚜蟲、薊馬等。黃色粘板對蚜蟲的吸引力較大,因為蚜蟲對黃色光有趨向性,當蚜蟲飛向黃色粘板時就會被粘住,從而實現對蚜蟲數量和種類的監測。粘捕式裝置的優點是可以直觀地看到被捕獲的昆蟲,并且可以長時間放置進行持續監測。

- 吸捕式捕蟲裝置:

- 采用吸氣裝置來捕捉昆蟲。在蟲情監測系統中,通過風扇等吸氣設備產生負壓,當昆蟲被誘引到進氣口附近時,會被吸入到收集管道中,然后被輸送到儲存容器。這種方式可以快速地捕捉飛行中的昆蟲,并且對于一些體型較小、活動敏捷的昆蟲也有較好的捕捉效果,如蚊子、小型蠅類等。

3. 識別與計數部分

- 圖像識別系統:

- 在蟲情監測系統的儲存容器或特定觀察區域內設置攝像頭,定時拍攝昆蟲圖像。拍攝的圖像會傳輸到計算機系統或云端服務器中。通過圖像識別算法,對昆蟲的形態特征(如形狀、大小、顏色、紋理等)進行提取和分析。首先,建立昆蟲圖像數據庫,數據庫中包含了常見昆蟲的標準圖像和對應的特征信息。將拍攝到的昆蟲圖像與數據庫中的標準圖像進行特征匹配,通過計算相似度來確定昆蟲的種類。例如,對于蝴蝶的圖像識別,算法會分析蝴蝶翅膀的顏色圖案、形狀以及身體的大小比例等特征,與數據庫中的蝴蝶種類特征進行對比,從而識別出蝴蝶的種類。同時,利用深度學習中的卷積神經網絡(CNN)技術,可以不斷對圖像識別算法進行訓練和優化,提高識別的準確性和效率。通過大量標注好的昆蟲圖像樣本對網絡進行訓練,使算法能夠自動學習到昆蟲的特征模式,從而更好地適應不同環境下昆蟲圖像的識別。

- 除了種類識別,還可以通過圖像分析軟件對昆蟲的數量進行統計。例如,通過對圖像中昆蟲個體的分割和標記,準確計算出每種昆蟲的數量。

- 人工輔助識別與計數(部分情況):

- 在一些較為復雜或者圖像識別系統難以準確判斷的情況下,可能需要人工進行輔助識別和計數。專業的昆蟲學工作者或者經過培訓的技術人員會根據昆蟲的形態特征,通過觀察儲存容器中的昆蟲或者高分辨率的圖像來確定昆蟲的種類和數量。

4. 數據傳輸與處理部分

- 數據傳輸系統:

- 蟲情監測系統通過有線(如以太網)或無線(如Wi - Fi、ZigBee、4G/5G等)通信方式將監測到的數據傳輸到服務器或用戶終端。例如,在野外的農田監測點,通過4G/5G通信模塊將昆蟲的種類、數量、誘捕時間等數據實時發送到農業管理平臺的服務器上。對于一些分布式的蟲情監測系統,采用ZigBee等低功耗、短距離無線通信技術可以實現多個監測設備之間的組網通信。然后,通過一個具有廣域網通信功能的網關設備,將數據轉發到遠程服務器,實現數據的集中管理和分析。

- 數據處理系統:

- 在服務器端或本地計算機系統中,對接收的數據進行處理。包括數據清洗,去除一些錯誤或無效的數據,如由于光線干擾或設備故障導致的異常圖像數據。然后進行數據分析,如統計不同種類昆蟲的數量變化趨勢、分析昆蟲出現的時間規律等。利用數據挖掘技術和機器學習算法,還可以建立蟲情預測模型。例如,通過分析多年的蟲情數據和對應的氣象數據,建立起基于氣象因素(如溫度、濕度、降雨等)的昆蟲種群動態預測模型,用于預測未來一段時間內昆蟲的發生情況。

5. 環境監測部分(部分系統包含)

- 氣象傳感器:

- 用于監測環境中的氣象條件,如溫度、濕度、氣壓、風速、風向、降雨量等。這些氣象因素對昆蟲的活動、繁殖、分布等有著重要的影響。例如,溫度和濕度的變化會影響昆蟲的孵化率、生長速度和活動頻率。通過同時監測蟲情和氣象數據,可以更好地分析昆蟲種群動態與環境因素之間的關系。氣象傳感器的數據會與蟲情數據一起傳輸到服務器進行綜合分析。

- 土壤傳感器(在部分與地下害蟲監測相關的系統中):

- 當監測系統涉及地下害蟲(如蠐螬、金針蟲等)時,會配備土壤傳感器來監測土壤的溫度、濕度、酸堿度、電導率等參數。這些參數可以反映土壤的物理和化學性質,影響地下害蟲的生存和活動。例如,土壤濕度較高時,可能更有利于某些地下害蟲的生存和繁殖,通過監測這些參數可以提前預警地下害蟲的發生風險。

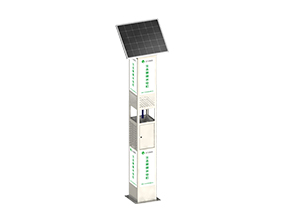

6. 電源供應部分

- 市電供電:

- 如果蟲情監測系統安裝在有電力供應的場所,如靠近建筑物的農田、果園或者溫室等,可以直接使用市電供電。這種供電方式比較穩定,能夠保證系統的持續運行。但是,需要考慮到電力線路的鋪設成本和安全性,尤其是在戶外環境中,要防止漏電和線路損壞等問題。

- 太陽能供電:

- 對于一些安裝在偏遠地區或者沒有市電接入的地方的蟲情監測系統,太陽能供電是一種很好的選擇。太陽能供電系統主要由太陽能電池板、蓄電池和充電控制器組成。太陽能電池板將太陽能轉化為電能,通過充電控制器為蓄電池充電,蓄電池為蟲情監測系統中的各個設備(如誘蟲燈、數據傳輸設備等)提供電力。這種供電方式環保、節能,但是其供電穩定性會受到天氣和季節變化的影響,需要合理設計太陽能電池板的功率和蓄電池的容量,以確保系統在不同天氣條件下都能正常運行。

7. 支撐與防護部分

- 支架與外殼:

- 蟲情監測系統的各個設備需要安裝在合適的支架上,以保證其正常的工作位置和角度。例如,誘蟲燈需要安裝在一定高度的支架上,以獲得較好的誘蟲效果。同時,整個系統需要有一個外殼來進行防護,外殼一般采用防水、防塵、防曬的材料,如工程塑料或金屬外殼,以保護內部設備不受惡劣自然環境的影響,延長設備的使用壽命。

- 防護網(部分情況):

- 在一些誘蟲裝置周圍可能會設置防護網,一方面可以防止大型動物(如鳥類、鼠類等)破壞誘蟲裝置或干擾蟲情監測,另一方面也可以在一定程度上保護周圍環境和人員的安全,例如防止人員不小心接觸到誘蟲燈等設備。

相關推薦: