應對蟲害防治需遵循“預防為主、綜合防治”的原則,結合監測數據,分階段、多手段搭配使用,核心是減少蟲害損失的同時降低對環境的影響。

1. 前期預防:從源頭降低蟲害發生概率

預防是成本低、效果好的環節,重點在于破壞害蟲生存條件。

- 優化種植/養護環境:農業中選擇抗蟲品種,合理輪作(如水稻與豆類輪作減少線蟲);林業中避免單一樹種連片種植,增加生物多樣性。

- 清潔田園/林地:及時清除田間雜草、作物殘體(如玉米秸稈),或林地中的枯木、落葉,這些是害蟲產卵和越冬的主要場所。

- 物理隔離:使用防蟲網覆蓋蔬菜大棚,阻止粉虱、蚜蟲等遷入;果樹樹干綁誘蟲帶,攔截越冬害蟲(如紅蜘蛛)。

2. 中期監測:精準掌握蟲害動態

依賴蟲情監測系統的數據,避免盲目防治,實現“按需施策”。

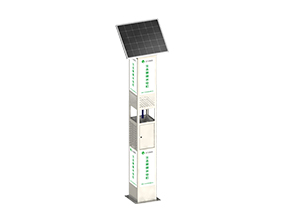

- 實時跟蹤蟲情:通過蟲情測報燈、性誘儀等設備,掌握害蟲的發生時間、密度(如每百株作物蟲口數量)和發育階段(如幼蟲期、成蟲期)。

- 設定防治閾值:根據作物類型設定“防治臨界點”,例如小麥蚜蟲百株蟲量達500頭時才啟動防治,避免過早用藥浪費成本。

3. 后期治理:多手段科學控害

根據蟲害嚴重程度,優先選擇環境友好型手段,必要時合理使用化學藥劑。

- 生物防治:利用天敵或生物制劑控蟲,對環境無殘留。例如釋放瓢蟲防治蚜蟲,使用蘇云金桿菌(BT)防治菜青蟲、玉米螟。

- 物理防治:通過物理方法直接殺滅害蟲。例如用頻振式殺蟲燈誘殺夜蛾類成蟲,或人工摘除果樹病葉(如帶有潛葉蛾幼蟲的葉片)。

- 化學防治:作為應急手段,需精準用藥。選擇低毒、低殘留農藥(如吡蟲啉防治蚜蟲),嚴格按照劑量和安全間隔期使用,避免在作物采收前短期多次用藥。

4. 后期復盤:持續優化防治方案

每次防治后總結經驗,為下一季或下一年提供參考。

- 記錄防治效果:統計用藥或生物防治后害蟲數量的變化,判斷手段是否有效(如蟲口減退率是否達80%以上)。

- 分析蟲害原因:若蟲害反復發生,排查是否因種植結構不合理(如連作)、監測不及時,或藥劑產生抗藥性,針對性調整方案(如更換農藥種類)。

要不要我幫你整理一份分場景的蟲害防治操作手冊?手冊會明確農業(如水稻、蔬菜)、林業的具體防治步驟,包括推薦使用的生物制劑、物理設備型號,以及化學藥劑的安全使用規范,方便直接落地執行。

相關推薦: